本ページはプロモーションが含まれています

畑での野菜づくりにおいて、

土づくりはとても大切です。

- そもそも土づくりって何なの?

- 土づくりって何で必要なのかな?

- どうやってやればいいの?

管理人情報

・WEBマーケティング歴3年

・見習い副業ライター

週末にレンタル農園を利用することで

年間30種類以上の野菜を栽培し続けている

週末農業家。

管理人が栽培した野菜たち

「野菜づくりにとって大切な、土づくりについて詳しく知りたい!」

そんなあなたのために、

- 土づくりの基本的な考え方

- 野菜が成長するために必要な栄養素

- 土づくりのための具体的な作業

について解説します。

野菜の成長には理科の授業で習った

「肥料の3大要素」と呼ばれる

- 窒素(N)

- リン酸(P)

- カリ(K)

これらを肥料として土の中に加えることが重要ですが、そもそもそれ以前に

正しく土づくりをしておかないと、後からいくら肥料をあげてもうまく育ちません。

この記事を読めば、「基本的な土づくり」が理解できますので、

新たに野菜づくりを始めるときの参考にしてください!

週末農業と土づくりの基本

週末農業を始めるには、

まず何と言っても野菜を育てるための畑が必要です。

※週末農業の始め方や畑の借り方については、【週末農業の始め方】農園選びから副業として稼ぐまでのSTEPを詳しく解説 にて詳しくご紹介しています。

畑を手に入れたら次に考えるのは土づくり!

土づくりは、以下の3つの方法で行うのが基本です。

- 土壌改良による土づくり

- 施肥による土づくり

- 畝(うね)による土づくり

土壌改良による土づくり

野菜にはその種類によって

適正な土壌のpHが存在します。

野菜づくりには、理科で習った酸性とかアルカリ性とか中性など、土壌のpHがとても重要です。

ほとんどの野菜は中性から弱酸性ぐらいを好むので

土壌が酸性やアルカリ性に行き過ぎないようにコントロールすることが大切です。

何も手入れされていない土地は、かなりの酸性土になっていることがほとんどです。

酸性土に強い野菜と弱い野菜

| 酸性土に強い | 酸性土にやや強い | 酸性土にやや弱い | 酸性土に弱い |

| サツマイモ | トマト | 白菜 | インゲン |

| ジャガイモ | ナス | キャベツ | 玉ねぎ |

| スイカ | キュウリ | レタス | ほうれん草 |

施肥による土づくり

肥料は大きく分けて2つに分かれます。

- 有機質肥料 (自然由来の肥料)

- 化成肥料、無機質肥料 (化学物質を合成)

一般的に有機質肥料のほうが効き目が遅く、

化成肥料の方が効き目に即効性があります。

また肥料の施し方も、大きく分けると以下の2つあって、

- 元肥(もとごえ) (作る前に施す)

- 追肥(ついひ) (栽培中に施す)

元肥は有機質肥料(堆肥など)を使うことが多く

、追肥は即効性のある化成肥料を使うことが多いです。

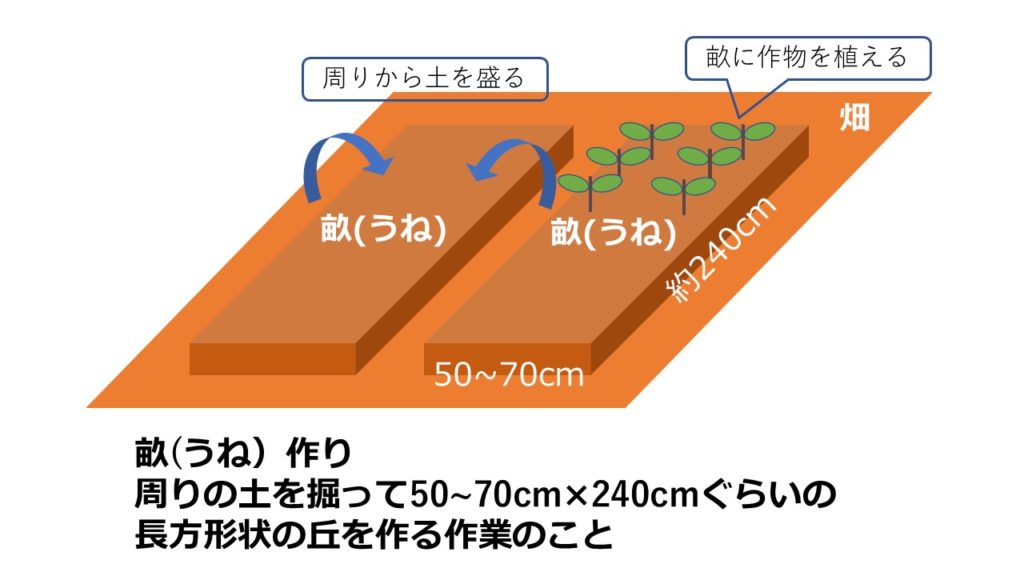

畝(うね)による土づくり

野菜づくりでは、

畝(うね)と呼ばれる周りより1段高い丘を作って栽培することが一般的です。

この畝づくりのことを土づくりと呼ぶこともあります。

畝(うね)を作る目的はいろいろですが、

畝(うね)を作る目的はいろいろですが、

- 雑草の進出を抑える

- 作業通路を確保する

- 周囲の水はけをよくする

これらの目的が一般的です。

畝づくりのときに施肥をすることが多いです。

野菜が成長するために必要な栄養素

野菜が成長するために必要な栄養素は16種類ぐらいあり、

- 窒素(N)

- リン酸(P)

- カリ(K)

これらを「肥料の三大要素」と呼び、

- カルシウム

- マグネシウム

これらまで合わせたものを

「肥料の5要素」と呼びます。

大量消費される「窒素・リン酸・カリ」はどうしても肥料として補う必要がありますが、それ以外は元肥(もとごえ)の堆肥を使用していれば、土中だけで十分に補えます。

肥料の三大要素の役割

ここでは「肥料の三大要素」の役割について、

それぞれ説明したいと思います。

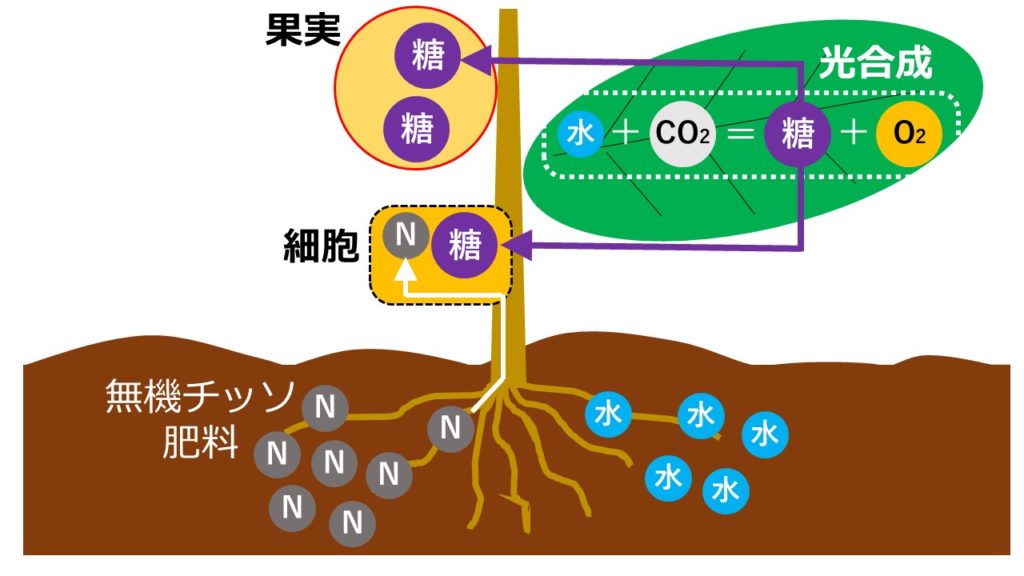

窒素(N)

窒素は「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、

葉や茎の成長に大きく関わっています。

下の図のように、

光合成で得られた糖と窒素が結合して葉や茎の細胞となって成長するため、

三大要素の中でも特に大量に消費されてしまいます。

リン酸(P)

リン酸は「実肥(みごえ)」とも呼ばれ、

花つきや実つきに大きく関係しています。

特に果菜類の収穫に大きな影響を与えるのがリン酸です。

カリ(K)

カリは「根肥(ねごえ)」とも呼ばれ、

根の発育に大きく関係する要素です。

根菜類で不足すると不味くなります。

土づくりのために必要な具体的作業

土づくりの具体的な作業は主に以下の3つがあります。

- 元肥(もとごえ)の施肥

- 土壌pHの管理

- 土質の管理

元肥(もとごえ)の施肥

以前より畑として使っているなど、既に肥沃な土地であれば必要ありませんが、

一般的には堆肥など、有機質肥料を施す「元肥(もとごえ)」を実施します。

畑全体に施す元肥は「全面施肥」と呼ばれます。

元肥(もとごえ)として使用する堆肥は、

- 稲わら

- 野菜くず

- 落ち葉

などを腐らせたもので、完全に熟した

「完熟堆肥」

を使うことが多いです。

やせた土地なら1㎡あたり4kgぐらいの堆肥をまきます。

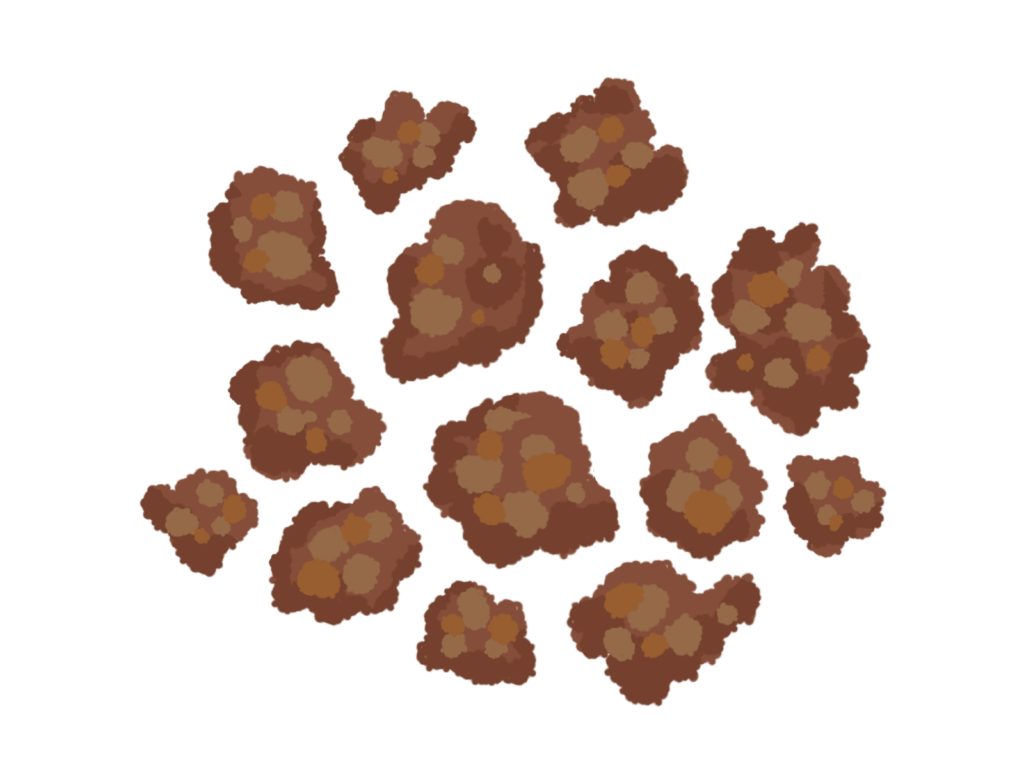

堆肥と団粒構造

元肥で堆肥を土に施すと、

堆肥に含まれる微生物の排泄物や粘液により、細かい土の粒子がくっついた団粒となります。

このような土のことを団粒構造(だんりゅうこうぞう)と呼び

- 空気を多く含みやすい

- 水の通りがよくなる

- 保水性がよくなる

これら3つの要素を含んだ「とても良い土」となります。

団粒構造の土は野菜づくりに最適です。

土壌pHの管理

基本的に雨は酸性雨なので

ほとんどの土地は酸性に傾いています。

そのため、畑として使うためには

アルカリ性の苦土石灰や消石灰で酸性土を中和させる必要があります。

下の写真のように苦土石灰をまいて土壌を中和させます。

消石灰

- 主成分は水酸化カルシウム

- アルカリ分が60〜70%以上

- pH12.0

かなり強いアルカリ性なので、

酸性土の強い土壌を中和させるのに、かなり速効性があります。

苦土石灰

- アルカリ成分は53%

- 消石灰より穏やかな効果

- マグネシウムも補える

一般的に苦土石灰のほうが多く使われます。

苦土石灰は撒いたすぐあとでも、苗を植えられるます。

土質の管理

土壌の質には、

- 粘土質

- 砂質土

の2種類あって、

野菜づくりにはそれぞれの土質で一長一短があります。

粘土質のメリットとデメリット

メリット

・肉質のよい実が収穫できる

デメリット

・根っこの伸びが遅く成長がゆっくり

砂質土のメリットとデメリット

メリット

・根が伸びやすく成長も早い

デメリット

・根が傷みやすく病害虫に弱い

・実が軟弱になりやすい

やや粘土質寄りになるように堆肥の量や水やりで調整したほうがいいです。

連作障害について

どんなに土を肥沃にしても、

どんなに土壌を中性にコントロールしても、

同じ科の作物を同じ圃場で連続して作り続けると生育不良となったり、収穫が落ちてしまいます。

このような現象を連作障害と呼びます。

連作障害は以下のような理由で起きやすいと考えられています。

- 土壌のバランスが崩れる

- 同じ作物を好む菌が集まりやすい

- 微生物の種類に偏りが出る

まとめ:体験農園なら土づくりも簡単!

野菜を栽培するための畑の土には、

- 堆肥による元肥(もとごえ)

- 苦土石灰による土壌pHの調整

- 窒素、リン酸、カリの追肥

このような「土づくり」がとても重要です。

一方で長い間にわたって、野菜も作っていない、肥料も施していないやせた土地にて

土づくりをゼロから始めるには、とても手間がかかります。

なので、野菜づくりの初心者には、

畑として使っている肥沃な土地を貸してくれる、体験型の貸し農園を利用するのがおすすめです。

民間の体験農園として有名なシェア畑では、無料オンライン説明会をやっています。